世界心理健康日:心理健康, 不只是情緒穩定!

「微創傷」指的是,不具明顯暴力,但在日常裡細微反覆出現的心理受傷經驗。

10/10 是世界心理健康日🍯

但你知道嗎,心理健康不只是追求情緒穩定、更多的是希望我們能去看見,自己哪裡的需求需要被回應!

今天,想跟大家聊聊每個人在長大過程中,幾乎都有經歷過的「微創傷」🥺

微創傷最可怕的地方在於——它不是劇烈的崩潰或暴力事件,而是被忽略的小小割傷,累積成看不見的痛。正因不是一次的巨大事件,反而會讓人覺得,這有什麼好「走心」的?並試圖說服自己,不要去想這麼多、甚至會譴責想太多的自己。

而在心理學上,童年是「依附關係」與「自我價值感」形成的關鍵階段。

年紀還小的我們,尚未有足夠的語言和能力去理解或表達情緒,所以那些「微小卻反覆」的不被理解、被忽略、被否定的經驗,就容易內化成信念——例如「我不夠好」、「表達會被拒絕」。

長大後,這些信念會潛藏在潛意識裡,在人際或親密關係中被觸發,所以童年的微創傷,常常是成人情緒反應的「根」。

聽過「創傷」一詞的你,有聽過「微創傷」嗎?

你是否也有過這樣的感覺—明明沒發生什麼「大事」,卻在某些時刻突然覺得鼻酸、想逃。心理學家稱之為 「微創傷」(micro trauma)。

「微創傷」指的是,不具明顯暴力,但在日常裡細微反覆出現的心理受傷經驗。例如:被否定、被比較、被忽略——每一次都不至於造成巨大崩潰,長期累積下來,會慢慢改變我們看待自己的方式;導致一個人懷疑自己是否值得被愛。

研究也指出,微創傷累積越多,自我價值感越容易降低,也更難建立安全感。

為什麼心中的「微創傷」該好好被重視?

因為「微創傷」它不是一次性的痛,而是長期潛移默化的自我懷疑;間接讓情緒表達變得困難,且容易感到焦慮。

神經科學研究指出,即使只是「語氣冷淡」或「被忽略」,也有可能會觸發杏仁核的威脅反應;讓身體會產生壓力荷爾蒙(如皮質醇),使我們進入「防禦模式」。

久而久之,微創傷讓你「看似正常」 ,卻一直在小心翼翼地活著。

說到這,你可能很好奇,所以生活中的「微創傷」,真的很常見嗎?

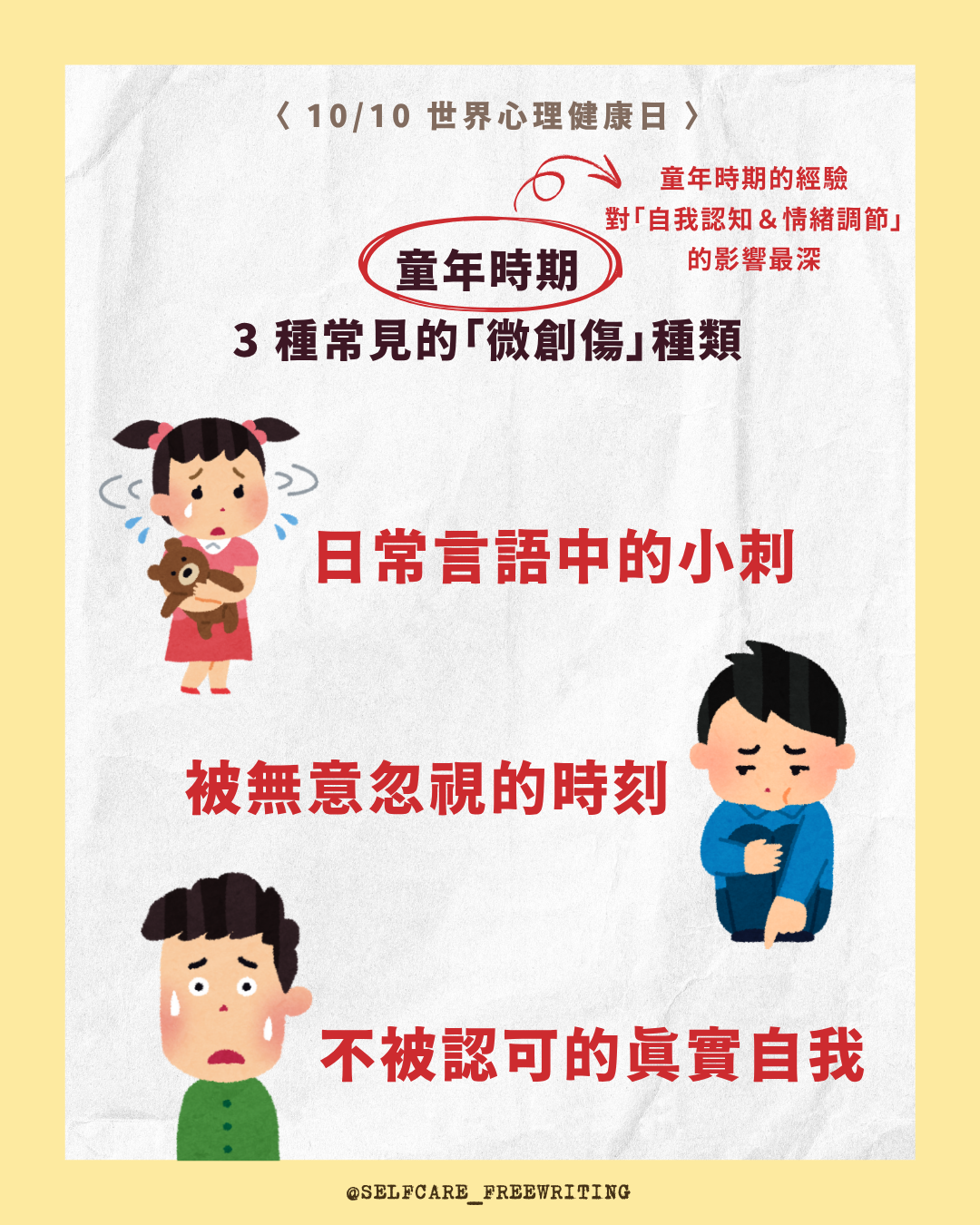

童年時期 3 種常見的「微創傷」種類

童年時期的經驗對「自我認知&情緒調節」的影響最深

日常言語中的小刺

被無意忽視的時刻

不被認可的真實自我

1.日常言語中的小刺

「你怎麼又哭?這有什麼好哭的。」

「別人都可以,你為什麼不行?」

「你再不乖,我就不要你了。」

當這些話在成長中反覆出現時,孩子會學會壓抑感受、懷疑自己的情緒。心理學稱這種現象為,情緒壓抑(emotional suppression)。

長大後,擁有這些微創傷的大人,往往更難表達自己的「真實情緒」,甚至會為「自己太敏感」而感到羞愧。

2.被無意忽視的時刻

小時候開心地拿畫給爸媽看,卻只得到「等一下啦,我在忙。」或在學校被排擠,回家卻沒人傾聽。

那一刻,你學會了: 「我的感受不重要。」這是情緒無效化(emotional invalidation)。

心理學研究指出,當孩子的感受長期被忽略,他會更容易內化「自己不值得被在意」 的感受,進而影響成年後的人際關係與自信心。

3.不被認可的真實自我

「男孩子不要哭。」

「女孩子要乖一點。」

「考不好就沒資格出去玩。」

為了被長輩疼愛,我們學會壓抑真實的樣子。心理學家稱這為,有條件式的關懷(conditional regard)。

當愛有了條件,我們會把「做得好」、當成才「值得被愛」的前提;長大後,也可能在關係中不斷討好他人。

「微創傷」對長大後的影響?

長大後,我們常會以為: 「那都過去了。」

但微創傷其實會悄悄影響,我們與他人間的關係&自我價值感;

可能會讓我們在不自知的狀態下,

- 因為怕被拒絕、否定,總是先迎合別人

- 覺得自己不值得被好好對待

- 對批評、建議等特別敏感

社會習慣讚美「堅強、勇敢」的特質,所以我們從小被教導要懂事、要快點長大。當感覺到痛、不舒服、被忽略時,第一個反應往往是:「我不該這麼脆弱。」

然而真正的成長、勇敢,並不是裝作沒事,是願意承認那時候的自己,真的很在乎。

「微創傷」能怎麼修復?

能夠看見,就是療癒、復原的開始。

- 練習命名情緒

- 我現在感到失落/孤單/被忽略

- 允許自己脆弱

- 我有權利為那個時候的自己難過

- 用書寫或談話療癒

- 把壓抑的經驗重新說出來

微創傷的修復,不是靠一次的大突破;靠的是一點一滴,在日常小事中慢慢重建!歡迎你把這則文章,傳給很在乎的人哦❤️

想看更多自我覺察、心理健康相關的內容!

歡迎追蹤我們的 IG 🌻