內在小孩 Inner-Child

5 種內在小孩原型,你心裡住著的是哪一種?

三分鐘了解,說不出口的委屈,來自哪裡?

每個人心中那個曾經受傷、好奇、孤單,或不想長大的自己,都從未真正離開。心理學上稱它為—內在小孩(Inner Child)。

「內在小孩」不是脆弱的代名詞,是人們心裡某個角落的記憶、情緒與未竟的渴望,仍默默地影響著現在的自己。

有時候,我們以為長大就會好,後來卻發現長大不過是,學會在大人的外表下,繼續安撫心裡的那個孩子!一起來看看內在小孩想告訴你什麼事情吧!

往下看看這 5 種內在小孩的模樣,也想聽聽你,看見了哪一個自己。

你聽過「內在小孩」嗎?

內在小孩的概念,最早可追溯至 20 世紀初。心理學家 榮格(Carl Jung)提出「童稚原型」,象徵著人內在的純真、潛能與創造力。

此後,心理學家 愛麗絲・米勒(Alice Miller),在著作《The Drama of the Gifted Child》中強調「童年創傷」會對成人情感的深遠影響,提醒我們長大後要「看見內在受傷的孩子」。

而漸漸將這個概念推向主流社會的,是心理學家 約翰・布萊(John Bradshaw)在 1980–90 年代出版 《Homecoming》 等書,提倡透過療癒自身的內在小孩,重建自我價值與情感連結。

為什麼認識「內在小孩」很重要?

內在小孩,是我們童年經驗的延伸,是過往或童年的創傷、情緒、渴望,所構成的一種「內在狀態」。

當你因為一句話就玻璃心、突然陷入莫名悲傷、或在關係中感到特別焦慮,也許是小時候的你正在說:「我需要被理解。」

如果我們沒有看見自己的「內在小孩」,就很容易在長大後的關係,重演未曾解決的痛。照顧內在小孩,是心理上「重返與修復」的開始,理解內在小孩,不是要責怪過去,而是給現在的自我更多療癒的可能。

內在小孩的「五大原型」

🌻 創傷小孩、神奇小孩、貧窮小孩、孤單小孩、永恆小孩

創傷小孩

核心情緒:羞愧、自我否定、害怕被傷害

▸ 可能的成人反應:

- 容易因受到批評而受傷,

- 面對衝突時會逃避、情緒崩潰、突然激烈反擊

- 自我要求高,完美主義,時常害怕「不夠好」

- 容易覺得「我不值得被愛」,在關係中小心翼翼

面對創傷小孩時,提醒自己:你現在已經長大了,有能力選擇用溫柔的方式對待自己。

神奇小孩

核心情緒:渴望被看見、被喜歡

▸ 可能的成人反應:

- 過度追求外在肯定,容易陷入成就感焦慮

- 害怕平凡或無趣,總覺需要「表現好」才有價值

- 在團體裡當「開心果」、對他人期待反應很敏感

- 面對失敗或忽略會感到極度受挫

面對神奇小孩時,提醒自己:你不需要閃閃發光才能值得被愛,有人喜歡真實的你。你也愛著很多真實的人呀。

孤單小孩

核心情緒:被忽略、沒人懂我、被丟下

▸ 可能的成人反應:

- 容易在關係中感到「被排除」、對分離特別敏感

- 常常想要黏著某個人,甚至產生依賴

- 害怕主動建立連結,怕被拒絕

- 明明人際關係不錯,內心卻覺得很孤單

面對孤單小孩時,提醒自己:你值得被陪伴,也值得擁有溫柔穩定的連結。

貧窮小孩

核心情緒:匱乏、自我犧牲、不配擁有

▸ 可能的成人反應:

- 習慣壓抑自己的需求,把別人放在第一順位

- 很難接受別人對自己的好,甚至覺得不安

- 消費、照顧自己時會有罪惡感

- 如:花錢吃好一點、買一件貴一點的衣服

- 難以允許自己「享受」 、 「擁有」或被愛

面對貧窮小孩時,提醒自己:你不是不夠,從自己開始好好對待自己!你已經長大了,有能力給自己舒適的生活。

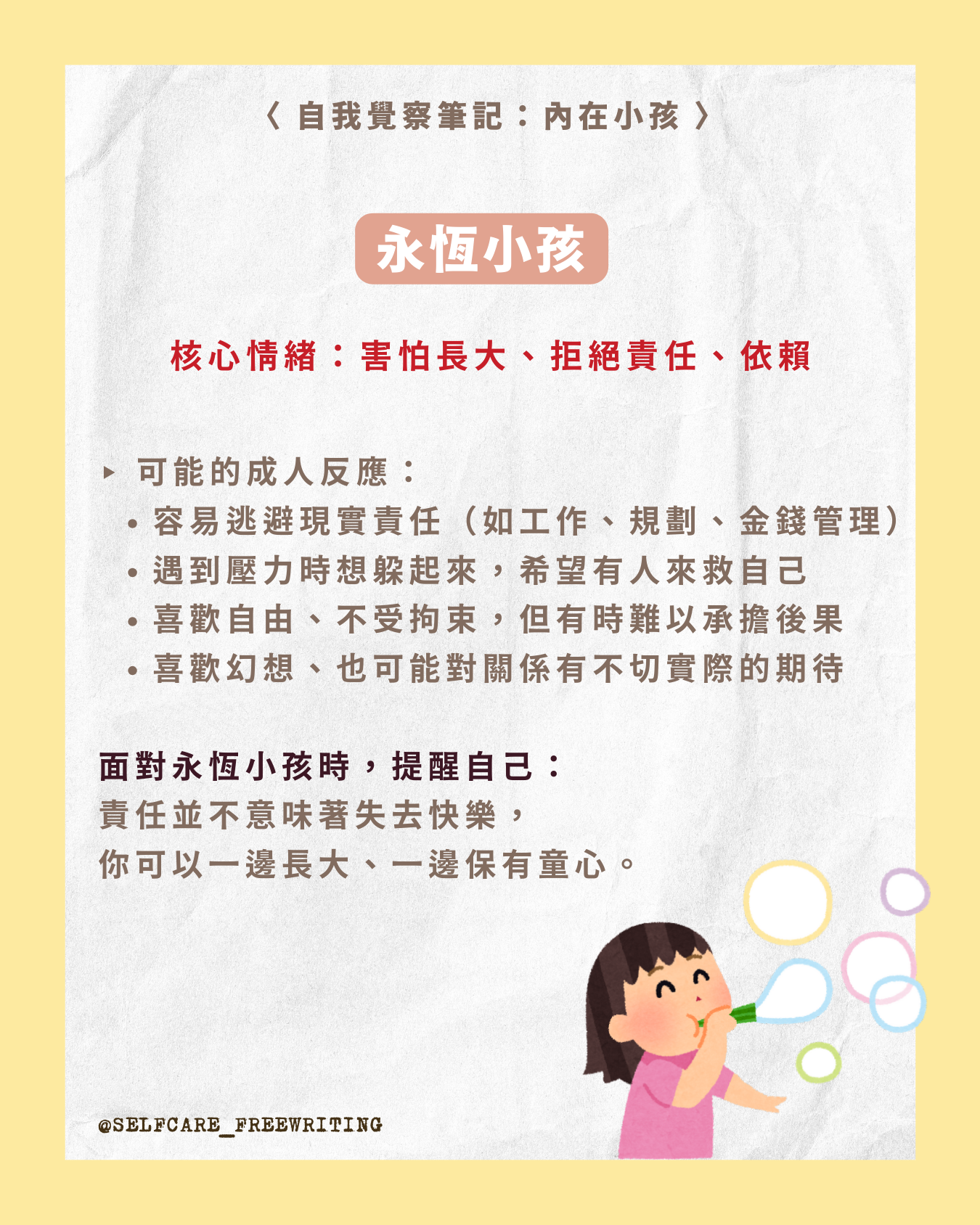

永恆小孩

核心情緒:害怕長大、拒絕責任、依賴

▸ 可能的成人反應:

- 容易逃避現實責任(如工作、規劃、金錢管理)

- 遇到壓力時想躲起來,希望有人來救自己

- 喜歡自由、不受拘束,但有時難以承擔後果

- 喜歡幻想、也可能對關係有不切實際的期待

面對永恆小孩時,提醒自己:責任並不意味著失去快樂,你可以一邊長大、一邊保有童心。

五種原型的說法,是近代心理諮商實務工作者,發展出來的工具式分類,用來幫助人們,更具象地理解與連結自己的內在小孩!

以上整理的五大原型來自於美國心理治療師 Cathryn L. Taylor 所推廣的版本!

這五種類型,並非代表每個人的內在小孩只有一種;心中可能同時存在好多種,而每種也都值得我們花時間關照、與之對話。

認識內在小孩的原型,是練習自我理解的第一步。

#內在小孩 #心理健康 #心理學知識 #自我照顧 #自我理解 #情緒教育 #自我覺察 #榮格