幸福是什麼?安全感,是與生俱來的嗎?👶🏻🍋

根據依戀取向的心理學家研究:能在關係中感覺到幸福,不是因為對方完美,而是因為「我們在他身邊,感覺自己是被看見的」 。

根據依戀取向的研究發現,真正能讓幸福持續的關係,不在於甜言蜜語,而在於「安全感」 。

安全感就像金字塔的地基,支撐我們面對風雨。而這個基礎,其實是組成幸福的三種元素。

我們一生都在學習「如何連結」;從童年的依附關係,到成年後的人際互動,那份「能安心依靠、又能自由探索」的能力,其實正是幸福的根基。

研究發現,安全依附的人,在心理健康與生活滿意度上表現更好—因為他們相信自己值得被愛,也相信他人可以被信任。這樣的信念,讓他們能在關係中更穩定、也更自在地面對人生的高低起伏。

幸福,從來不只是一瞬間的滿足,而是能在生活裡,感受到被接住、被理解、被愛。那就是「幸福三元素」想提醒我們的事🤍

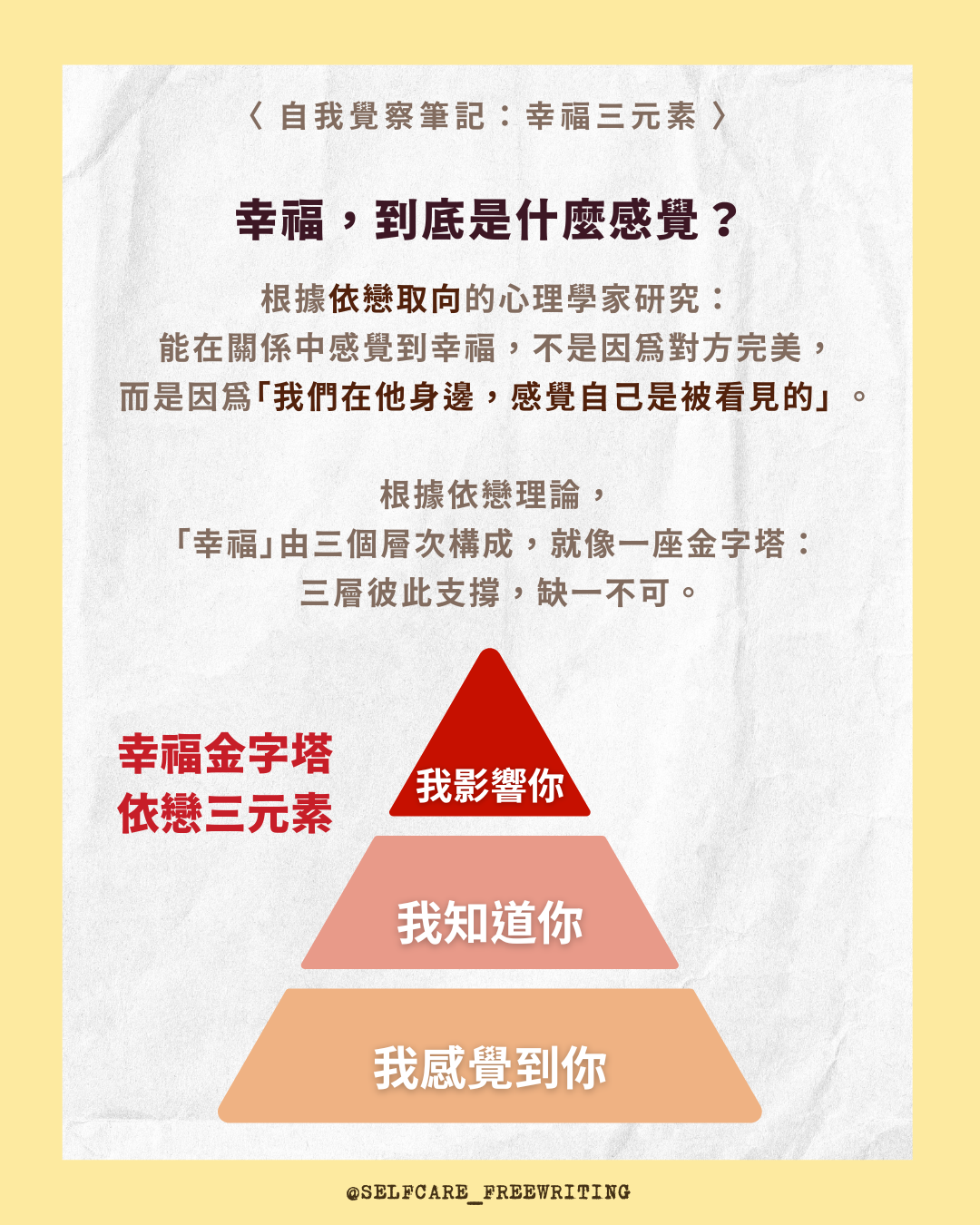

幸福,到底是什麼感覺?

根據依戀取向的心理學家研究:能在關係中感覺到幸福,不是因為對方完美,而是因為「我們在他身邊,感覺自己是被看見的」 。

根據依戀理論,「幸福」由三個層次構成,就像一座金字塔:三層彼此支撐,缺一不可。

人一出生,就有被理解的需求?

依戀理論,由心理學家 John Bowlby 提出。他發現:人類天生渴望與他人建立穩定的連結。

從出生那刻起,人就帶著「被理解、被看見、被愛」的需求。嬰兒透過「哭泣」 ,尋找照顧者的回應。成人在關係裡,也同樣需要那份「我不是孤單的」確信。

安全依附不僅是依賴,而是讓我們有力量面對外界的基礎。當我們知道「有人在我需要時會在」,我們就能更自由地探索、成長、愛與被愛。

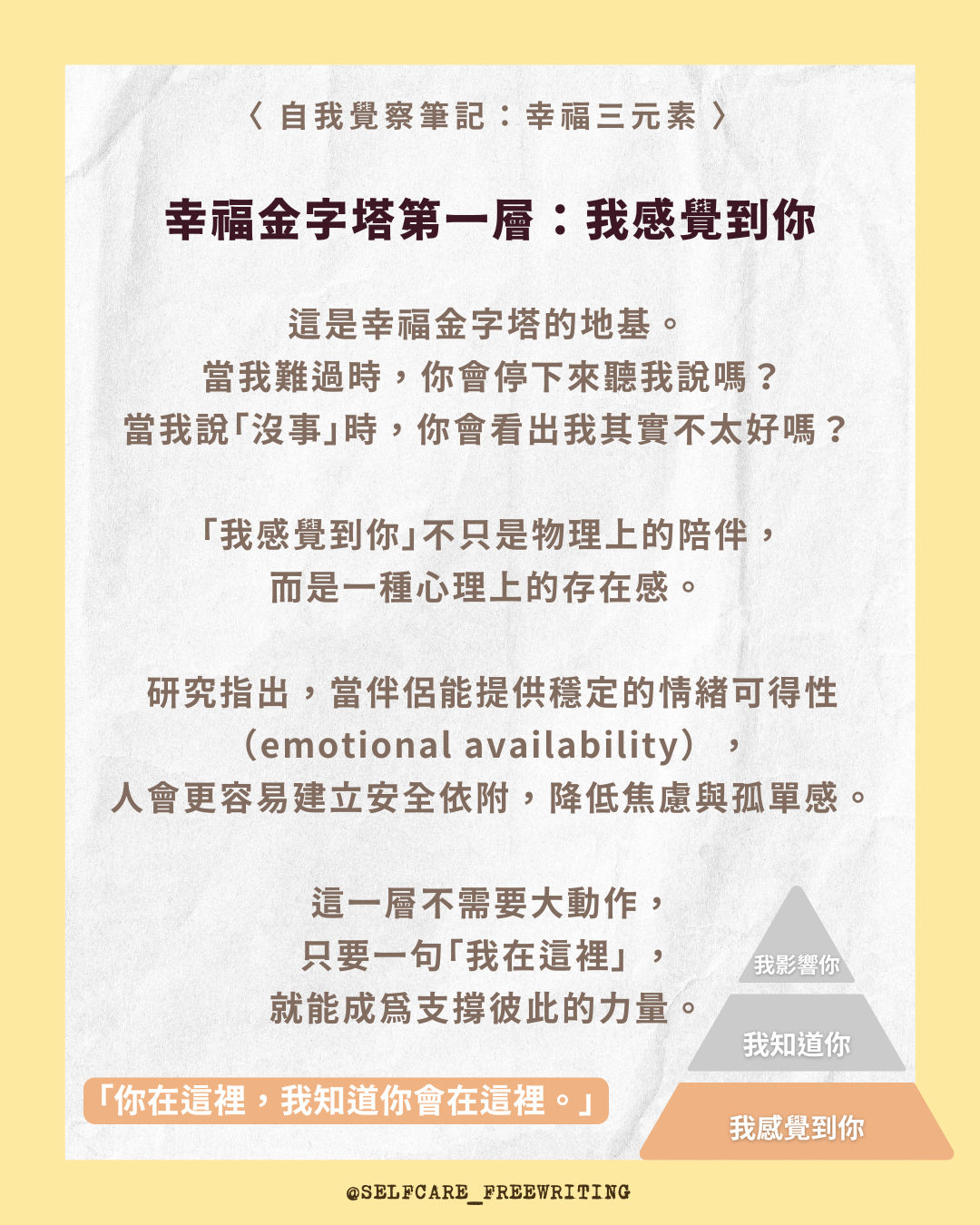

幸福金字塔第一層:我感覺到你

這是幸福金字塔的地基。當我難過時,你會停下來聽我說嗎?當我說「沒事」時,你會看出我其實不太好嗎?

「我感覺到你」不只是物理上的陪伴,而是一種心理上的存在感。研究指出,當伴侶能提供穩定的情緒可得性(emotional availability),人會更容易建立安全依附,降低焦慮與孤單感。

這一層不需要大動作,只要一句「我在這裡」 ,就足夠成為支撐彼此的支持。

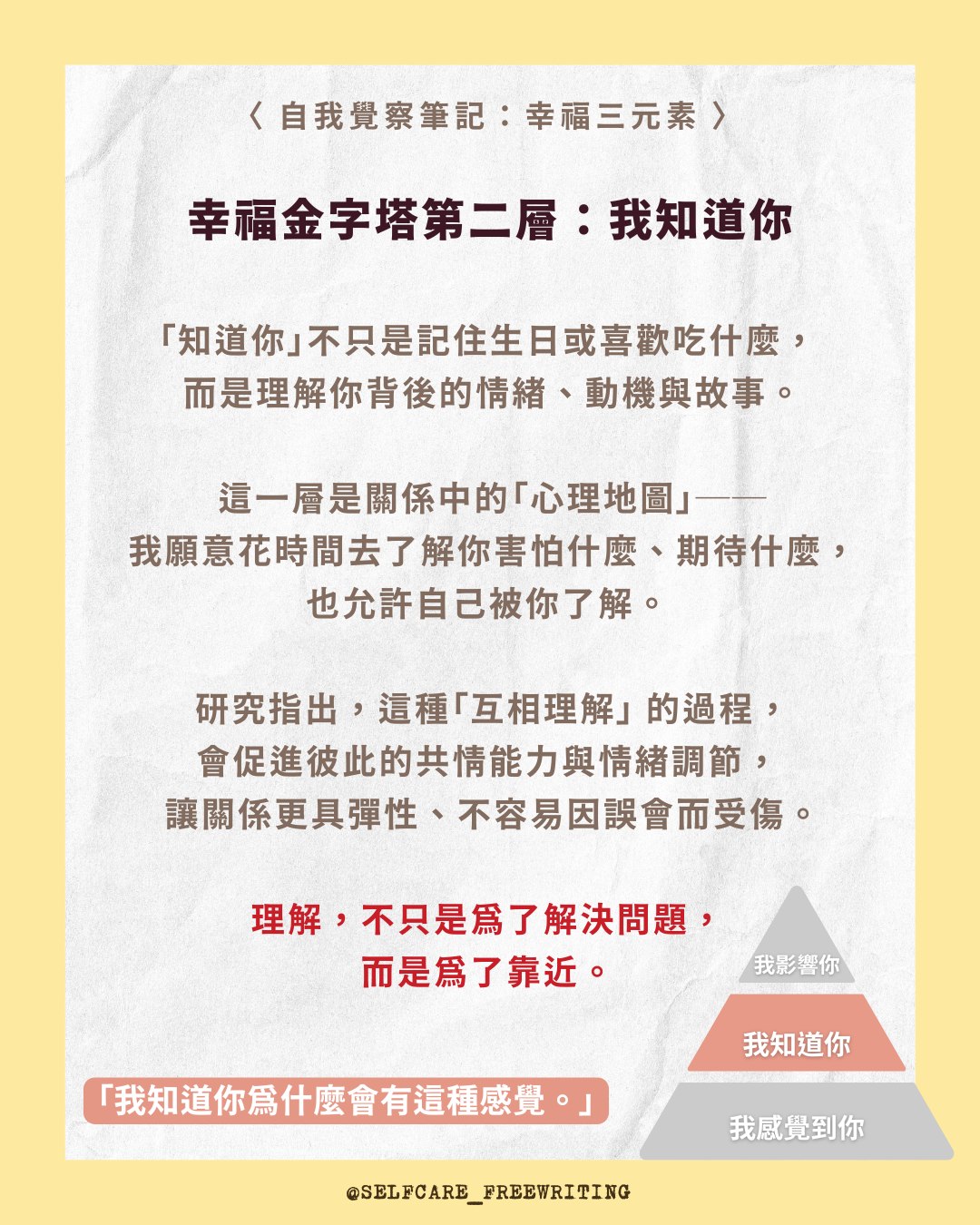

幸福金字塔第二層:我知道你

「知道你」不只是記住生日或喜歡吃什麼,而是理解你背後的情緒、動機與故事。

這一層是關係中的「心理地圖」──我願意花時間去了解你害怕什麼、期待什麼,也允許自己被你了解。

研究指出,這種「互相理解」 的過程,會促進彼此的共情能力與情緒調節,讓關係更具彈性、不容易因誤會而受傷。理解,不只是為了解決問題,而是為了靠近。

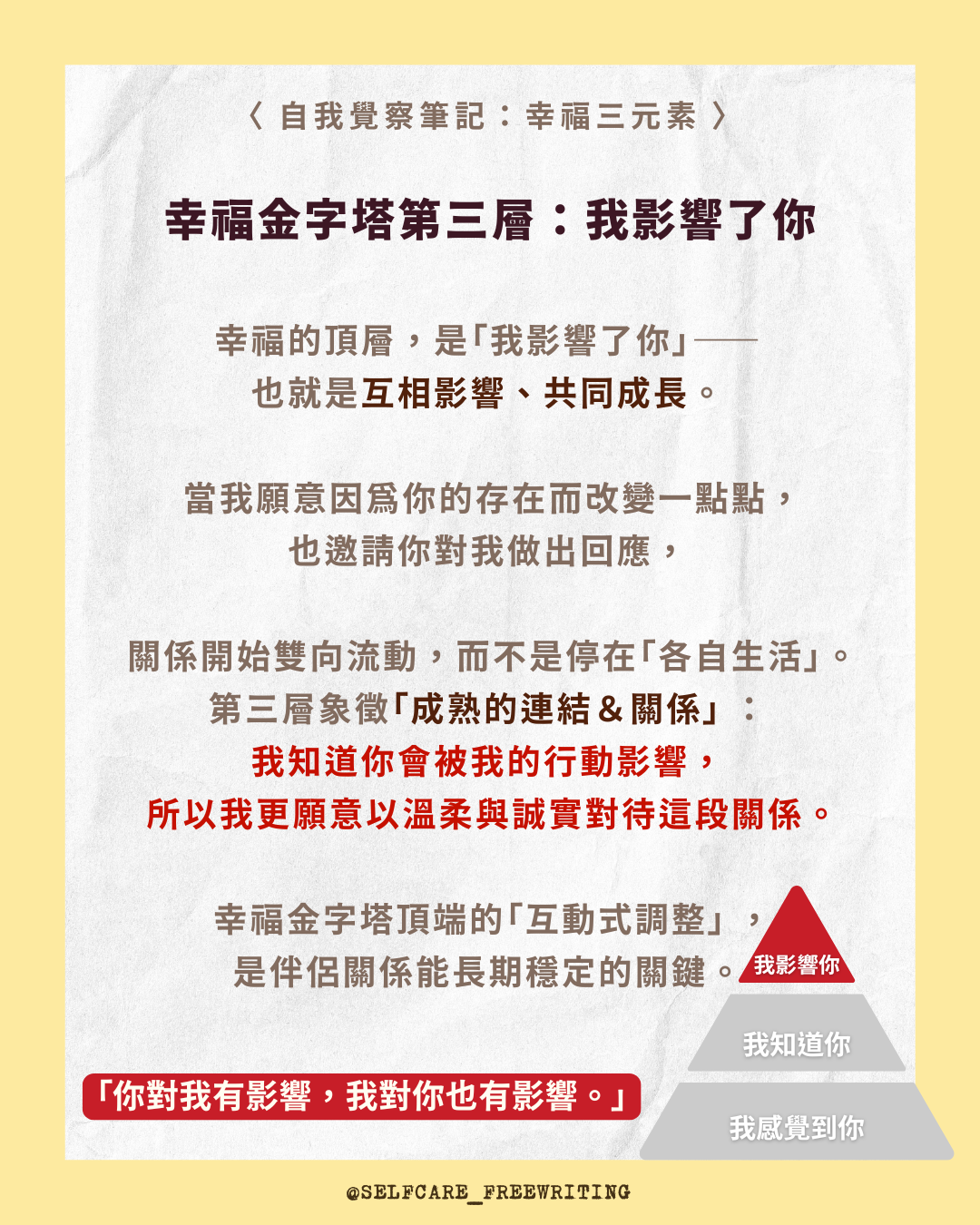

幸福金字塔第三層:我影響了你

幸福的頂層,是「我影響了你」—也就是互相影響、共同成長。當我願意因為你的存在而改變一點點,也邀請你對我做出回應,關係開始雙向流動,而不是停在「各自生活」。

第三層象徵「成熟的連結&關係」 :我知道你會被我的行動影響,所以我更願意以溫柔與誠實對待這段關係。幸福金字塔頂端的「互動式調整」 ,是伴侶關係能長期穩定的關鍵。

為什麼,幸福三元素是金字塔形狀?

金字塔的形狀象徵:幸福是層層堆疊出來的。

底層(我感覺到你)是最寬、最重的一層;中層(我知道你)建立在感受的基礎上;頂層(我影響了你)則是兩人信任的結果。

很多關係的不穩定,源自於跳過底層經營, 「想直接影響對方」!沒有累積足夠的安全感當地基,關係就容易頭重腳輕。

當關係金字塔失衡,我該怎麼辦?

如果你常覺得:「我都在付出,但沒被看見」。很有可能是你與對方的金字塔失去平衡了。當底層「感覺到彼此」的基礎不穩時,上面的理解與影響都會搖晃。

心理學上稱這種狀態為「關係焦慮」:我們拼命維繫關係,卻在深層感到孤單。修復的方法,不在於做更多,而是放慢速度,重新讓「感覺被在乎」這件事回到關係中心。

安全感足夠的關係,與「人生滿意度」高度相關。

能感受到情感連結的人,不僅在親密關係中更穩定, 「自我價值感」更高;面對外在壓力時,也更有韌性。

幸福不是幸運,而是一種「被理解的生活方式」。幸福不是天上掉下來的禮物,幸福的感覺也是需要花時間經營的!

誠如心理學家 Sue Johnson 說:「愛,其實是一次次回應的堆疊。」