能不能同時愛你,也不放棄我自己?|談分化與家庭關係的拉扯🗣️

一段健康的關係,不應該以壓抑為代價,「自我」與「關係」,是可以並存的。

有時候,我們會為了不讓父母失望、讓伴侶開心,努力壓下自己的真實想法。想當個「懂事」的大人,卻不小心把自己放丟了。

心理學中有個重要概念,叫做「分化」,提醒我們:一段健康的關係,不該以壓抑自己為代價。

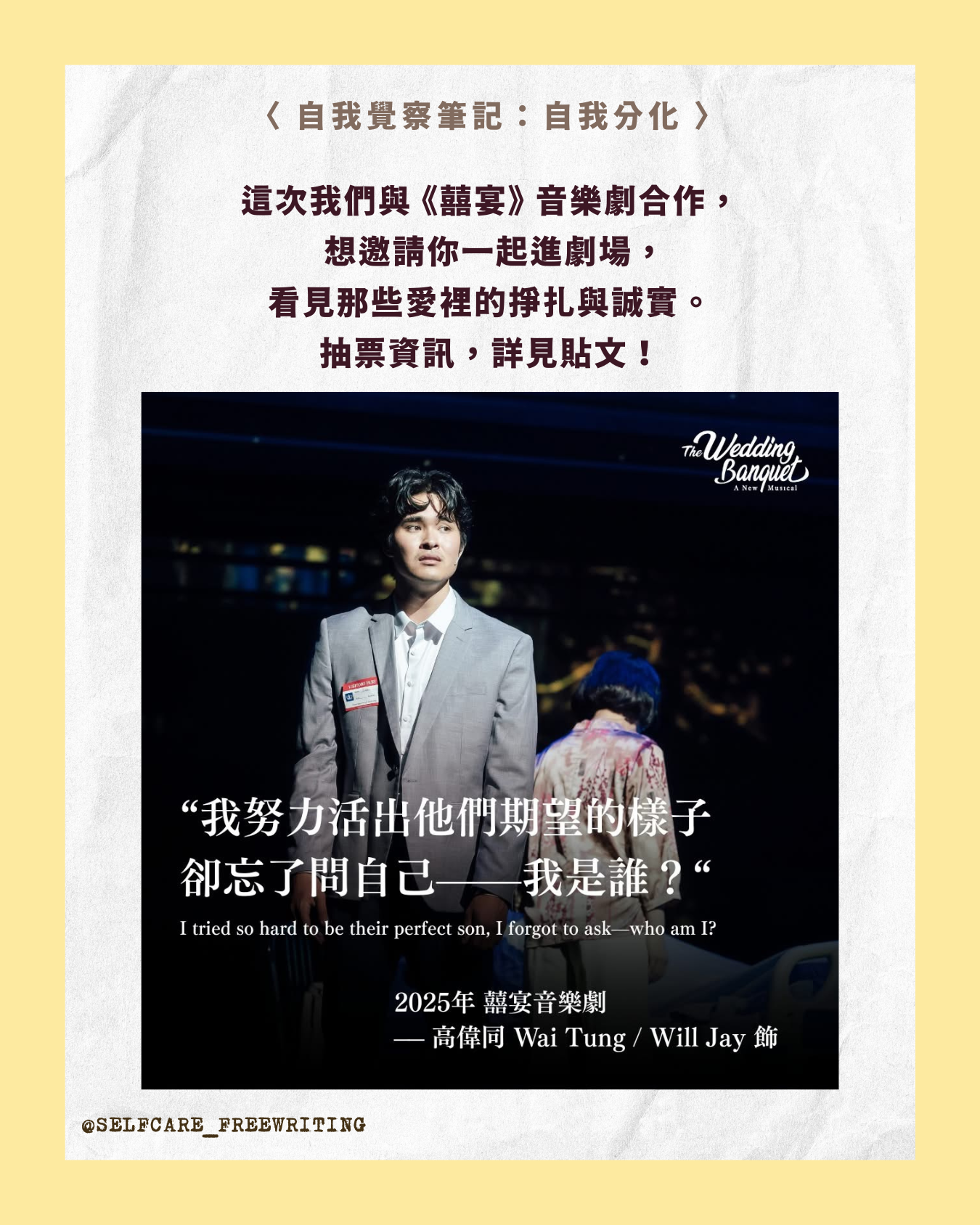

去年看過《囍宴》的現場音樂劇,就非常喜歡現場的氛圍跟張力!《囍宴》的舞台,是由美國的百老匯團隊攜手台灣劇場設計,真心有把之前在紐約看過的百老匯舞台水準帶來台灣(轉轉轉就換了一幕!驚呼連連)

透過音樂歌曲推進劇情,在場景切換之間,每個角色內心的掙扎更如實呈現在觀眾面前,非常動人🩰

這一次很開心能收到華文環球藝術的合作💛 想邀請你,一起走進劇場,看見那個試著愛人、也努力尋找自己的自己。(抽票方式見此連結)

你有過類似的經驗嗎?

在親密關係、家庭關係、朋友關係中,因為太在意對方想法,希望對方開心,所以反而很難說出真正感受很困難?可能是感覺到,

「我好像不能再讓他失望了……」

「只要對方心情不好,我整個人都會被影響…」

抑或是明知道自己需要也想要休息,卻不敢拒絕親朋好友的邀約?

上述情形,可能都是「自我分化」程度不夠的表現。

你也曾在關係中,變得不像自己嗎?當我們難以在關係中保有自我的感受和想法時,就容易迷失在對方的期待裡,也容易感到內在不平衡。

什麼是「自我分化」?

「自我分化」源自於美國心理學家 Bowen 所提出的家庭系統理論。指一個人在關係裡,能否區分「我是誰」與「我們是誰」的能力。

Bowen 認為,家庭是情緒的單位,情緒困擾,是因著個體與他人關係距離的遠近、緊密程度而展現。自我分化的程度,說明當我們面臨他人的情緒展現時,是否容易受對方情緒影響。

而引發做出特定的回應(討好、遵從等行為),而這些回應的當下,也可能引起我們內在的不適。

換言之,「自我分化」的能力,決定了我們能不能:

✔ 和別人親近,又不失去自己

✔ 表達情緒,同時保持穩定

✔ 尊重他人,也不犧牲自我

我們為什麼那麼容易「失去自己」?

分化是一個複雜的議題,與文化、家庭、社會期待息息相關。

亞洲社會的教育,讓我們從小學會:「乖=不惹麻煩」 、 「和氣=不要說出不同意見」,慢慢將順從、乖巧、不要惹麻煩,與才是「被愛的樣子」劃上等號。

這些經驗內化成了某種訊息—「只要讓別人滿意,關係才會穩固」、「只要我讓步,問題就不會變大」於是,我們漸漸把「討好」當作愛,把「壓抑」當作成熟。

然而一段健康的關係,不應該以壓抑為代價,「自我」與「關係」,是可以並存的。

自我分化不足,會怎樣?

自我分化程度,能大略分成三種:高、中、低。

- 高度分化者:清楚自身價值&在乎的信念並依循,能勇敢拒絕不喜歡、讓自己不舒服的邀約

- 中度分化者:有明確價值觀&個人信念,但會因過度在乎他人眼光而難以抉擇

- 低度分化者:

- 容易討好依賴他人、害怕獨立做決定

- 對方一皺眉,我就陷入自我懷疑

- 難以說「不」,害怕被討厭

- 遇到衝突就先退讓,情緒留給自己吞

- 過度捲入他人的情緒起伏,失去界線感

低分化的關係模式,會讓兩個人越靠近越疲憊,真正的親密,也就更難發生。

分化≠冷漠,也不是拒絕親密!

很多人會以為,分化就是保持距離、劃清界線。但其實,分化是從自己辨識的感受出發,分化越高的人,越能在關係中安全地靠近

因為足夠自我分化的人,能清楚明白自己是誰,也理解人與人間的差異。因為不害怕衝突,所以能更誠實地溝通;因為懂得照顧自己,能如實表達自己的感受,也進一步會愛得更有安全感。

在所有關係裡,討好,不是愛該有的形式;壓抑,也更不是成熟的展現。

提高自我分化,從這些小練習開始!

- 感受到情緒時,先停下來照顧自己

- 不是立刻分析對錯,而是:「我現在在氣什麼?我需要什麼?」

- 花時間理解自己,不急著符合別人期待

- 用「我覺得⋯」取代「你為什麼⋯」

- 釐清自己的感受,不是讓對方為情緒負責

- 分辨情緒是自己的,還是被他人影響的

- 練習說出自己的立場、價值觀

- 嘗試說出「我」的立場,而不是指責對方

- 即使和對方不同,也能彼此尊重。

- 接納衝突是關係的一部分,不是失敗的象徵!

以上都是「自我分化」,在日常中的樣子。「自我分化」雖然是小時候沒人教過的事,長大後我們依然可以為自己練習!

在音樂劇 《囍宴》 裡,也探討「自我分化」的課題。

音樂劇 《囍宴》 改編自李安的經典電影,講述一位男同志,為了不讓年邁父母擔憂,選擇策劃一場「看起來完美」的假結婚。

他深愛家人,也深愛著自己的伴侶;他試圖兩全,努力讓每個人都滿意,卻在一次次妥協與壓抑之中,慢慢失去了自己。

《囍宴》 這不只是 LGBTQ+ 的故事,也是每個曾為了維繫關係而壓抑自我、曾在「成為好孩子、好伴侶、好家人」的角色中迷失自己的人, 都可能經歷過的掙扎與心痛。

在故事裡,我們看見不只是性別認同的掙扎,更是一段段關於「我能不能同時愛你,也不放棄我自己」的深刻提問。

#自我分化 #情緒界線 #家庭議題 #音樂劇囍宴 #華文環藝 #分化 #自我覺察 #親密關係 #自我照顧