選擇&習慣背後的心理學效應🪄

40% 的行為,其實都是「習慣」在驅動!

你知道嗎!根據研究,日常中有 40% 的行為,其實都是「習慣」在驅動;而行為,也是「身份認同」的證明!

想跟大家分享幾個 #實用的心理學研究 :

1️⃣ 每個小選擇,都會在腦中加深迴路。

2️⃣ 大腦很擅長替行為找理由,降低罪惡感。

3️⃣ 一點點的忽視,可能帶來更大影響。

1. 40% 的行為,其實都是「習慣」在驅動。

根據心理學的研究發現,我們每天大約有 43% 的行為不是出於深思熟慮,而是被習慣驅動(Wood et al., 2002)。

你腦中也浮現過以下的念頭嗎:

「今天沒去運動,還好吧?」

「垃圾放在 YouBike 籃子,還好吧?」

「訊息已讀不回,還好吧?」

這些看似微不足道的「小事」 ,往往因為不犯法、沒人發現,而容易被我們忽略。心理學研究發現:一次的小忽視,若不加留意,可能會逐漸改變自身的習慣、所處的環境,長久累積,甚至會影響人與人之間的信任感。

2. 「還好吧」的自我合理化,其實是種「認知失調」?

當我們做了和底層價值觀不一致的事,腦袋會很聰明的自動找理由幫自己開脫:「只是一次而已」 、 「大家都這樣」 。雖然能暫時降低罪惡感,但久了,會慢慢相信這些藉口,不知不覺將其內化成習慣。

像是很多吸煙者,明明知道抽菸對健康有害,為何卻選擇依然繼續?Festinger 的研究指出,這些人會透過「合理化」來減輕自己的認知失調,例如:「我壓力大,需要抽菸放鬆」、「我爺爺抽到 80 歲還不是好好的」!

「自我合理化」是人類的本能反應:當認知和行為衝突時,我們會試著找理由安慰自己,讓心理平衡

發現「認知失調」後,可以怎麼調整?

- 停下來觀察

- 先意識到「我現在有矛盾」,不用急著改。

- 檢視想法

- 問自己:這真的是我的價值觀,還是外界期待!

- 調整行為

- 從小習慣開始做出更符合價值的選擇。

- 允許彈性

- 不急著追求 100% 一致,給自己彈性,也是一種和解;改變、新習慣的養成也需要時間!

「看見」這個失調,就有機會做出更符合自己價值的選擇。

3. 現在的工作也沒那麼糟、還好吧?可能是種「現狀偏誤」!

William Samuelson 跟 Richard Zeckhauser 的心理學研究發現,人類的大腦有一個小習慣:比起「最好的選擇」 ,我們更容易選「最熟悉的選擇」 。

例如:明知道運動對身體好,但因為不動比較輕鬆!就告訴自己: 「算了,今天先休息,明天再開始。」

生活中常見的「現狀偏誤」 還有:

.不敢離開不喜歡的工作

.在不舒適的感情關係中將就

為什麼會有「現狀偏誤」?是一種自我保護嗎?

.人類本能害怕失去現有的東西,現狀讓人有控制感

.大腦傾向節省能量,改變需要分析與判斷,會累!

.對於熟悉的物品、人會產生情感上的依附

發現「現狀偏誤」後,如何克服?

- 刻意問自己「為什麼不變」?

- 先意識到「我現在有矛盾」,不用急著改。

- 試著「降低改變的門檻」

- 例如:把「出門去運動」變成「先換運動衣就好」 ,行動越小越容易跨出去。

- 放大未來的連結

- 想像 1 個月後的自己,會怎麼感謝現在的選擇!(未來視角思考可以減少即時偏誤)

- 設定環境提示

- 例如:在顯眼的地方放瑜珈墊、鬧鐘設定「深呼吸提醒」 ,環境會推你一把,幫助你展開新行動。

當行動變得更「熟悉、可行」 ,大腦會更容易接受改變!

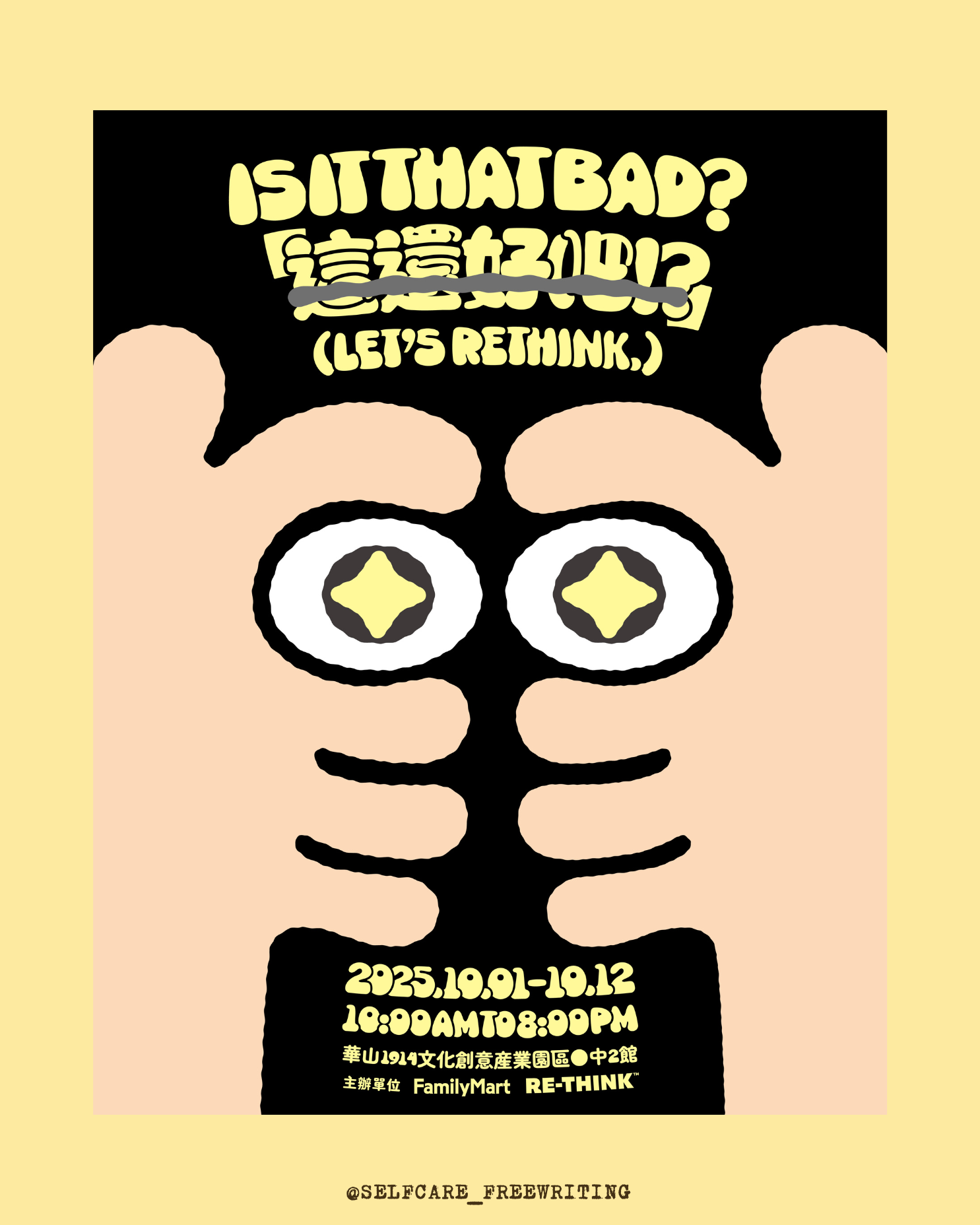

「這還好吧!?」生活觀察環境展

▍日期|10/1(三) - 10/12(日)10:00 - 20:00(10/1 12:00 開展)

▍地點|華山 1914 文創產業園區 中 2 館

▍參與方式|免費入場,本展覽由全家零錢捐計劃支持

▍主辦單位|RE-THINK 重新思考、全家便利商店

▍展覽網站| https://rethinktw.cc/qC8JY

#選擇 #習慣 #心理學 #身份認同